Mit einer — wie ich finde immer noch recht hübsch anzusehenden — braun-grünen Tapete aus den 70ern haben die Texaner ihr Land beklebt. Und so perfekt gerade, dass man in dieser Gegend schon mal keinen Kompass braucht. (Nicht, dass es allzuviele Gründe gäbe, sich überhaupt dorthin zu verirren.) Dass die Kreise landwirtschaftliche Felder sind, wissen wir ja bereits. Aber das andere... Platinen von Texas Instruments? Netze robotoider Riesenspinnen auf LSD?

Es sind Ölfelder. Jeweils auf einer kleinen zementierten Fläche stehen ein oder zwei Pump Jacks (also known as nodding donkeys or thirsty birds), die klassischen Ölpumpen mit dem Balken, durch Wege verbunden und manchmal auch mitten in Feldern. Hier kann man so ein Fleckchen aus der Nähe betrachten (Foto inkl. Cowboy!), und hier ein bisschen aus der Höhe, mit dem Flugzeug.

Es gibt, Stand 2003, immer noch über 150000 solcher Ölquellen in Texas, die zusammen an die 400 Millionen Fässer pro Jahr fördern [PDF]. Obwohl das nurmehr ein Drittel des Allzeithochs in den 70ern darstellt, gehörte Texas damit wohl immer noch zu den 20 größten ölproduzierenden Ländern, wenn man es separate zählte. Nicht zuletzt diese bodennahe, mühelose Förderung von Öl und Gas, die nun schon über 100 Jahre dauert, dürfte entscheidend zum Aufstieg der Wirtschaftsmacht USA beigetragen haben, genauso wie zu dem gedankenlosen Verbrauch von Energie, der ihr nun allmählich zum Problem wird.

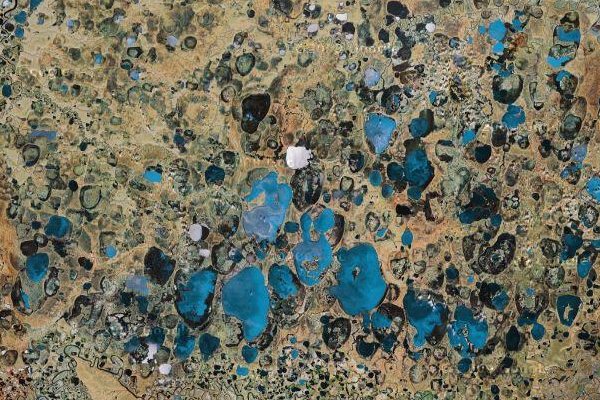

Es gibt Kunstliebhaber, die behaupten, Gustav Klimt sei Gott. Googlemaps-Besucher könnten hingegen auf die Idee kommen, Gott sei Gustav Klimt. Was er da in der Tundralandschaft der Indigirka-Tiefebene in Ostsibirien angerichtet hat, entlarvt ihn jedenfalls als heimlichen Expressionisten.

(Wobei: "Heimlich" trifft es vielleicht nicht ganz. Geschichten über "Krieg, Zerfall, Angst, Ich-Verlust und Weltuntergang", lt. Wikipedia die zentralen Themen der expressionistischen Literatur, findet man ja zuhauf in seinem kleinen Handbüchlein für den angewandten Metaphysiker. Man hätte es also ahnen können.)

Alles klar, denken Sie jetzt sicher: Künstliche Insel mit riesigem Pool, das kann nur in einem dieser größenwahnsinnigen arabischen Emirate sein.

Leider falsch. Die Insel heißt IJsseloog, wurde tatsächlich künstlich angelegt, liegt aber in den Niederlanden, direkt hinter einem Mündungsarm des Rheins. Was aussieht wie ein Pool, ist eine Deponie für den kontaminierten Schlamm, den der Rhein über Jahre angespült hat und der hier dauerhaft gesammelt werden soll. 20 Millionen Kubikmeter passen da rein. Das ist vermutlich eine ganze Menge.

Es heißt, die Unterbringung des Drecks in derartigen subaquatischen Depots sei deutlich preiswerter als die Verwertung [*].

Es heißt, der Schlamm in diesem Becken sei derart von der Umgebung abgeschlossen, dass die eigentliche Insel für die Entwicklung von Freizeit- und Naturanlagen genutzt werden kann [*].

Meinen Sommerurlaub werde ich trotzdem anderswo verbringen.

Was hier aussieht wie Mordor während des Dritten Zeitalters, ist tatsächlich die nordmongolische Kreisstadt Mörön. Bei diesem Namen mag der umlautunkundige Engländer schmunzeln, wir hingegen schauen mal, was denn so abgeht in der Provinz Chöwsgöl.

Dieses Satellitenfoto ist jedenfalls geeignet, mein Bild von der Mongolei gehörig auf den Kopf zu stellen: Endlose Steppen, dachte ich bisher, sparsam dahingetupfte Jurtenhäuflein, Nomadentum und grenzenlose Freiheit, das Marlboro Country des Ostens quasi. Hier jedoch: Eine Stadt mit "Jurtenvierteln", in denen sich tausende dieser Zelte auf umzäunten, ca. 30m² messenden Parzellen drängen. Das Ende jeder Ethnoromantik, meint man. Ob diese Verstädterung das Ergebnis eines gesteuerten Transformationsprozesses ist, ob es überhaupt eine Verstädterung gibt, ob es sich hier um eine bewusste Wahrung traditioneller Lebensweisen handelt oder ob diese Art des Wohnens eher der Not geschuldet ist – all das weiß ich nicht und auch das Internet liefert dazu durchaus widersprüchliche Informationen. Vielleicht hat unser kleines Weblog ja kundige Leser, die bei diesen Fragen weiterhelfen können.

Dieses Satellitenfoto ist jedenfalls geeignet, mein Bild von der Mongolei gehörig auf den Kopf zu stellen: Endlose Steppen, dachte ich bisher, sparsam dahingetupfte Jurtenhäuflein, Nomadentum und grenzenlose Freiheit, das Marlboro Country des Ostens quasi. Hier jedoch: Eine Stadt mit "Jurtenvierteln", in denen sich tausende dieser Zelte auf umzäunten, ca. 30m² messenden Parzellen drängen. Das Ende jeder Ethnoromantik, meint man. Ob diese Verstädterung das Ergebnis eines gesteuerten Transformationsprozesses ist, ob es überhaupt eine Verstädterung gibt, ob es sich hier um eine bewusste Wahrung traditioneller Lebensweisen handelt oder ob diese Art des Wohnens eher der Not geschuldet ist – all das weiß ich nicht und auch das Internet liefert dazu durchaus widersprüchliche Informationen. Vielleicht hat unser kleines Weblog ja kundige Leser, die bei diesen Fragen weiterhelfen können.

Spannendes gibt es noch aus Möröns Umgebung zu berichten: Hirschsteine heißen die mit allerlei Abbildungen verzierten Megalithen aus der Bronzezeit, deren ursprünglicher Zweck noch ungeklärt ist. In der mongolischen Online-Fotocommunity agshin.mn (ja, sowas gibts!) findet man ein paar sehr schöne Bilder.

Nachzutragen bleibt: Es gibt Jahreszeiten, in denen die Stadt ein sehr viel freundlicheres Gesicht zeigt. Und auch der deutsche Nomade an sich braucht auf Jurten nicht zu verzichten.